미국·EU는 나노 수준 관리…한국은 ‘감시’만 하다 규제 손놓고 늑장 대응

우리 국민 혈액 속 과불화화합물(PFASs) 농도가 미국인의 약 3배에 이르고, 낙동강 인근 방류수와 대구·부산 수돗물에서도 PFAS가 검출되고 있지만, 국내 수질 기준은 아직도 마련되지 않았다.

미국과 유럽연합(EU), 일본, 캐나다 등이 이미 엄격한 수질 기준과 규제 체계를 적용하는 것과 달리, 한국은 2028년 수질 기준 도입을 목표로 ‘예고만 된 규제’를 붙잡고 있는 상황이다.

소비자·환경단체는 “이미 국민 대다수가 PFAS에 노출돼 건강 위협을 받고 있는 만큼, 기후에너지환경부(이하 기후부, 전 환경부)가 수질·배출 기준을 즉각적으로 강화해야 한다”고 촉구하고 있다.

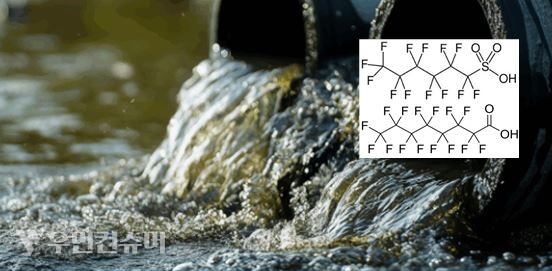

과불화화합물(PFASs·Per-and poly-fluoroalkyl substances)은 탄소(C)와 불소(F)의 강한 결합으로 이뤄진 인공 합성 유기화학물질이다.

물과 기름을 잘 튕겨내고 열과 화학물질에 강해 반도체, 코팅제, 의류, 가구, 화장품 등 다양한 산업과 생활제품에서 널리 사용되고 있다. 문제는 이 편리함의 대가가 국민 건강에 고스란히 전가되고 있다는 점이다.

PFAS는 공기(호흡기), 식수·식품(입), 의류·화장품(피부 및 호흡기) 등 여러 경로를 통해 인체로 침투한다. 2021년 제4기 국민환경보건 기초조사에 따르면 우리 국민의 혈액 내 과불화화합물 농도는 미국 국민 평균의 약 3배 수준으로 나타났다.

이미 ‘대부분 국민의 혈액에서 검출되는 물질’이 돼버린 셈이다. PFAS가 낙동강 인근 방류수와 낙동강을 상수원으로 하는 대구·부산 수돗물에서도 검출된 사실은, 오염이 더 이상 특정 지역 문제를 넘어 전국적인 건강 위협 요인으로 확산되고 있음을 보여준다.

국제암연구소(IARC)는 일부 과불화화합물을 1군 발암물질로 분류하고 있다. 갑상선 호르몬 교란, 인슐린 장애, 면역 및 생식기능 이상, 신장 질환, 태아 발달 장애 등 다양한 건강 이상과의 연관성이 보고됐다.

PFAS의 반감기는 인체 내에서 3.8~5.4년에 이르고, 자연환경에서는 최소 41년 이상으로 알려져 ‘영원한 화학물질(forever chemicals)’이라는 오명을 안고 있다. 한 번 쌓이면 잘 사라지지 않는 독성 물질이 우리 몸과 환경에 누적되는 구조다.

PFAS의 유해성은 국제사회가 이미 공식적으로 인정했다. 2009년 9월, 스톡홀롬 협약은 PFOS와 PFOSF를 잔류성유기오염물질(POPs)로 지정해 규제 대상으로 포함했다. 이어 2019년 제9차 당사국총회와 2022년 총회에서는 PFHxS와 관련 화합물까지 추가로 관리 목록에 올렸다.

세계보건기구(WHO)는 2017년 ‘음용수의 PFAS에 대한 음용수 수질 지침(GDWQ)’ 작성을 시작하며 PFOA와 PFOS의 음용수 수질 잠정 기준값을 100 ng/L로 제시했다.

다만 이 기준은 재정·기술적 여건이 부족한 국가들을 고려한 ‘잠정 값’으로, WHO는 추후 더 엄격한 지침을 예고해왔다.

해외 주요국은 이미 한 발 앞서 규제 고삐를 죄고 있다. 미국 환경보호청(EPA)은 2023년 최신 과학적 근거를 반영해 식수 중 PFOA와 PFOS 기준을 각각 4 ng/L로 대폭 강화했다.

EPA는 “최신 과학에 따르면 이러한 오염물질에는 사실상 ‘안전한 노출 수준’이 존재하지 않는다”며 특정 암을 포함한 건강 위험을 줄이기 위해 상한선을 거의 ‘0’에 가깝게 낮추는 방향으로 선회했다. 유럽연합(EU) 역시 2026년부터 20종 과불화화합물 총합을 100 ng/L 이하로 제한하는 방안을 시행할 예정이다.

반면 한국의 대응은 ‘늑장’이라는 비판을 피하기 어렵다. 환경부(현 기후부)는 2007년부터 전국 70여 개 정수장을 대상으로 PFAS 실태조사를 진행해왔다.

2017년에는 구미 공단 폐수를 처리해 낙동강으로 방류하는 하수종말처리장 방류수에서 PFHxS가 최고 6.8 ㎍/L까지 검출됐다.

낙동강을 상수원으로 사용하는 대구와 부산의 수돗물에서도 PFHxS이 최고 0.126 ㎍/L 검출된 것으로 확인됐다. 이미 현장에서 상당한 농도로 PFAS가 검출되고 있었지만, 규제 도입은 더뎠다.

이후 환경부는 2018년에야 ‘먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시’를 통해 PFOA, PFOS, PFHxS를 수질 감시항목으로 지정하고 감시기준을 설정했다.

그러나 그 수준은 PFOA·PFOS 개별 또는 합계 70 ppt, PFHxS 480 ppt로, 당시에도 해외 주요국과 비교해 느슨하다는 지적을 받았다. 더구나 이 기준은 2018년 당시 미국 EPA 건강권고 기준을 거의 그대로 옮겨온 것에 불과했다.

EPA가 2023년 새로운 규제 기준을 마련하고, PFOA·PFOS 기준을 각각 4 ppt(4 ng/L)로 낮추며 “사실상 안전한 노출 수준은 없다”는 입장을 공식화했음에도, 한국의 기준은 여전히 과거 권고 수준에 머물러 있다. 현 국내 기준과 비교하면 미국의 새 기준은 17.5배 더 엄격하다.

기후부는 2020~2022년 한강, 낙동강, 금강, 영산강 등 4대 수계의 PFAS 농도 조사 결과를 2022년에 발표했다. 이후의 자료는 공개되지 않은 상태다. 당시 수계별 농도 분포를 보면 PFOA는 금강 수계에서 검출률이 가장 높았고, 기타 수계의 평균 농도는 9.368 ng/L로 가장 높게 나타났다.

PFOS의 경우 기타 수계 안성천하구언에서 10.249 ng/L, 영산강 수계 영산호에서 7.333 ng/L, 한강 수계 섬강 하류에서 5.356 ng/L가 검출됐다.

이는 미국 EPA가 제시한 최신 수질 기준을 훨씬 웃도는 수준으로, 수계 일부 구간이 사실상 ‘기준 초과’ 상태에 놓여 있음을 시사한다. 그럼에도 국내에서는 아직 법적 수질기준조차 마련되지 않았다.

더 큰 문제는 향후 일정이다. 최근 기후부는 PFAS 대응 전략으로 2028년까지 수질 기준을 마련하겠다고 밝혔지만, 이는 미국·일본이 2026년부터 강화된 기준을 적용하는 것과 비교해도 최소 2년 이상 뒤처진 계획이다.

이미 국민 혈액과 주요 수계에서 PFAS가 뚜렷이 검출되는 상황에서, ‘4년 뒤 기준 마련’은 사실상 시간을 지연시키는 선언에 불과하다는 비판이 나온다.

정책의 근간이 되는 기본계획에서도 PFAS 규제는 뚜렷이 보이지 않는다. 2007년 ‘잔류성유기오염물질 관리법’에 따라 수립된 ‘제3차 잔류성오염물질관리 기본계획(2021~2025)’은 현재 등재된 과불화화합물에 대한 환경기준을 설정하지 않았고, 배출허용기준이나 설치기준도 마련하지 않았다.

PFAS를 함유한 폐기물의 처리와 재활용에 관한 기준 역시 부재하다. 다시 말해 수질기준은 물론, 하·폐수 배출, 산업현장 관리, 폐기물 처리·재활용 등 후속 규제 체계가 전반적으로 비어 있는 상태라는 것이다.

PFAS는 한 번 배출되면 수십 년 동안 환경에 남아 축적되고, 인체에 들어오면 수년 동안 머무르며 건강을 위협하는 대표적 ‘영원한 오염물질’이다.

그럼에도 한국의 대응은 ‘연구’와 ‘감시’ 단계에 머무른 채, 법적 수질 기준과 배출 기준, 폐기물 관리 기준 등 실질적 규제 도입은 뒤로 미루고 있다. 이는 국민 건강과 안전을 보호해야 할 국가의 책무에 현저히 미치지 못하는 수준이다.

‘소비자주권시민회의’는 기후부가 PFAS 수질 기준을 2028년 이후로 미루는 소극적 태도를 거두고, 미국·EU 수준의 강화된 기준을 조속히 마련할 것을 촉구했다.

동시에 수질 기준에 그치지 않고 산업 배출 기준, 하·폐수 관리, PFAS 함유 제품·폐기물의 처리 및 재활용 전 과정에 걸친 규제 체계를 시급히 정비해야 한다고 강조했다.

이미 우리 국민의 피와 강물 속에 PFAS가 축적되고 있는 현실에서, “얼마까지 괜찮은가”를 따지는 시대는 끝났다. 지금 필요한 것은 ‘얼마나 빨리 줄일 것인가’를 둘러싼 결단이다. 기후부가 국민 생명과 건강을 최우선에 두는 부처라면, PFAS 규제 강화는 선택이 아니라 최소한의 의무다.

우먼컨슈머 = 임기준 기자